近日,我所与中山大学、华北水利水电大学、中科院深圳先进技术研究院的研究团队在国际知名期刊《Chemical Engineering Journal》(中科院一区Top,IF=13.4)上发表了题为 “From the perspective of photo-induced holes lifetime: Application of anionic and cationic co-embedded carbon nitride in marine” 的研究论文。我所李万锋博士为论文第一作者,河南省科学院首席科学家李伟华教授和中山大学邢政副教授为论文通讯作者。

此项工作从空穴全生命周期的角度出发,提出了一种阴/阳离子共嵌氮化碳的新策略,实现了在海洋环境中(无空穴捕获剂环境)对金属的高效能光电化学阴极保护。

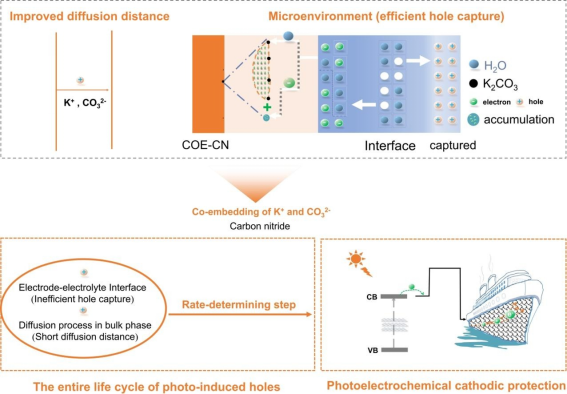

一般而言,光生电子空穴对的寿命在皮秒范围。其中,光生空穴极其缓慢的动力学使其成为整个光电转换过程中的“速率决定步骤”。传统的聚合物氮化碳在光电化学反应中存在光生空穴扩散距离短、表面氧化反应动力学缓慢等问题,限制了其光电分离效率和光电化学阴极保护性能,尤其是在无法持续补充空穴捕获剂的海洋环境中的光电化学阴极保护性能。

该团队以氮化碳为研究对象,通过理论计算与实验相结合的方式,系统地探究了光生空穴的整个生命周期,包括光生空穴的产生、电子空穴对的分离、空穴在体相中的扩散以及空穴在光阳极-电解质界面的捕获。在此基础上,构建了一种阴/阳离子共嵌(K+位于层间,CO32−位于表面)的氮化碳,不仅有效延长了光生空穴在体相中的扩散距离(扩散距离增加至氮化碳的3.45倍),而且通过构建的界面微环境(CO32−及其水解产物,无需空穴捕获剂即可实现高效的空穴捕获)大幅度改善了光生空穴在光阳极-电解质界面的被捕获过程。这种独特的微环境仅需微量的碳酸钾即可实现高效的空穴捕获,远优于在电解质中添加过饱和的空穴捕获剂。基于这种独特的阴/阳离子共嵌设计,该材料在模拟海洋环境对316不锈钢表现出高效、持久的光电化学阴极保护性能(保护时间长达8 h,性能保持率为85%)。

本工作为光电化学阴极保护技术在海洋环境的实地应用提供了新的解决方案,也为从空穴角度设计用于清洁燃料生产和光电化学阴极保护的光阳极材料提供了重要的参考。